The Southern Cross 60th Anniversary New museum walk Attractions of the Museum of Asian Civilisations - Our favourites, as introduced by our new guide (Aug Issue 2025)

01 Aug 2025

新ミュージアム散歩

アジア文明博物館の魅力~新人ガイドが紹介する私たちのお気に入り

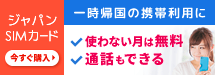

「この建物が博物館だと思わなかった」「こんなに広く展示物が充実している博物館だとは思わなかった」アジア文明博物館(Asian Civilisations Museum、以下ACM)にいらっしゃったお客様から、このような感想をいただくことがあります。

入り口の扉からは中が見えづらいかもしれませんが、足を踏み入れていただくと、中では、アジア各地の数多くの芸術品と出会うことができます。

ACMの魅力やお気に入りの展示品などを、ミュージアム日本語ガイドグループ2024年10月期ACMガイドメンバーがご紹介させていただきます。

ACMの概要

はじめに、ACMの概要をご案内します。建物は1860年代(日本では大政奉還が行われた頃)に建てられました。特別展示室やホワイエを含むギャラリーの総面積は4,966平方メートルで、所蔵品数は約3,000点にのぼります。

アジア各地の芸術品がテーマごとに展示されており、1階では海上交易をテーマに沈没船からの引き上げ品と陶磁器を中心とした交易品を、2階では信仰をテーマに信仰・宗教に関連する作品を、3階では素材とデザインをテーマにジュエリーとファッションテキスタイルと中国陶磁器を展示しています。

展示品の年代も紀元前から現代のものまで幅広いものが集められています。

ACMの魅力①:シンガポールならではの展示

古くから交易が行われ、多民族国家であるシンガポール。当博物館で最も伝えたいことは、アジアは常に、アジア各地や中東やヨーロッパと交流し影響を受けあいながら文化を育んできた『クロス・カルチャー』だったということです。『クロス・カルチャー』を感じられるように展示方法も地域ごとではなくテーマごととなっています。

そのため、例えば、交易品(Maritime Trade)ギャラリーでの陶磁器や古代信仰(Ancient Religions)ギャラリーでの仏像について、各地域のものを一度に見比べることができます。相互に影響を受けてきた様子、各地の特徴や違いを感じることができます。

また、仏教、ヒンドゥー教、キリスト教、イスラム教など、多くの民族の人々が暮らすシンガポールならではの多くの宗教に関する芸術作品を見ることができます。

ACMの魅力②:アジアの中の日本を知ることができる

交易品ギャラリーでは17世紀の有田焼をはじめとした日本からの輸出品を、キリスト教アート(Christian Art)ギャラリーでは日本で作られたキリスト教に関する品を見ることができます。シンガポールの博物館で日本の品に出会える嬉しさを感じるとともに、アジアの中の日本の位置づけや歴史を知ることができます。

キャッチコピー考えてみました

とはいえ、やはり博物館は難しそうと感じるかもしれません。そこで、私たちで展示品のキャッチコピーを考えてみました。ピンとくるものがありましたら、ぜひACMにお越しください。

・「端正なお顔立ちの仏像、ご覧になりませんか?」

→この後のガイドメンバーのお気に入りでご紹介しています。ぜひお読みください。

・「1900年前の艶やかなヤクシーにご興味ありませんか?」

→インドで信仰されていた女性の精霊であるヤクシー。

2世紀に作られた彫像ですが現代にも通じる艶やかさが感じられます。古代信仰ギャラリーで出会うことができます。

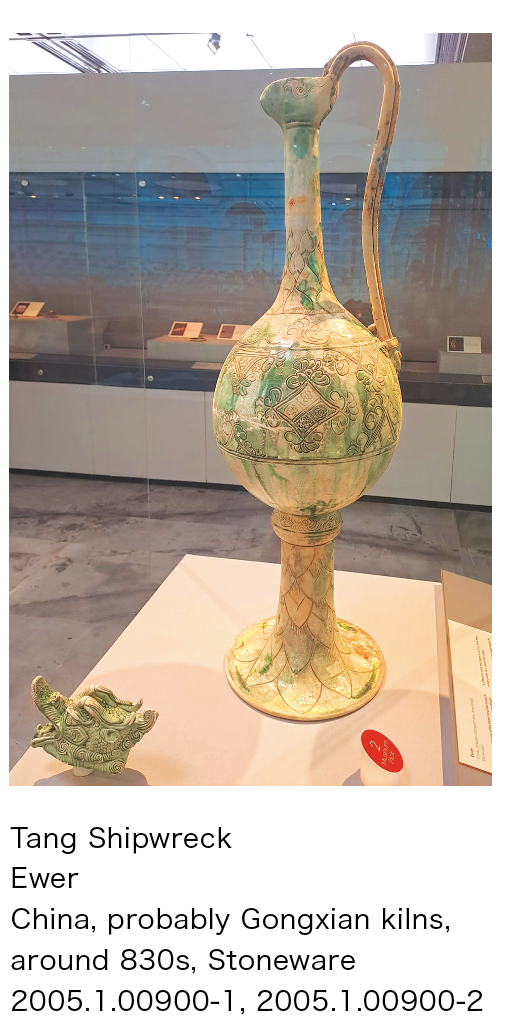

・「1000年以上海に沈んでいたお皿、見られます」

→9世紀に中国から中東へ向けて商品を積んだまま沈んだ船。その船から引き上げられた品を展示している沈没船(Tang Shipwreck)ギャラリーでご覧いただけます。当時の品に囲まれタイムスリップした気分を味わえます。

・「え?鼻から飲むの?痛くないの?」

→中には、鼻から飲料を飲むための杯だったと考えられる『鼻飲杯』も展示されています。

2024年10月期ガイドメンバーについて

私たちは「博物館が好き」「シンガポールやアジアのことを学びたい」「一緒に学べる仲間がほしい」などの理由でガイドに応募しました。ガイドになるまでは半年間の研修期間があり、座学での学習と共に、学んだ内容をお客様へ分かりやすくお伝えする練習も行います。同期メンバーと共に学び、励まし合いながら研修期間を終え、ガイドの証であるランヤードを受領した時は皆で喜び合いました。

私ども日本語ガイドグループのガイドには決まった原稿はありません。6ヶ月におよぶ研修を経て基本的な知識を得た上で各自がご紹介する展示品を選び、博物館が提供する資料などをもとに原稿を作成しています。それぞれのガイドによって興味関心が異なるため、展示の見所や切り口も異なります。同じ展示品でも異なる角度で楽しんでいただけるのが私どものガイドの特色の一つではないかと思っております。

ガイドを通じて展示品の魅力をお伝えし、お客様が展示を楽しまれながら新しい発見をしていただけるようお手伝いできればと思っております。ぜひお気軽にガイドツアーへご参加ください。

<ミュージアム日本語ガイドグループ米倉麻未>

お気に入りの展示品のご紹介

ACMのコンセプトである『クロス・カルチャー』をテーマに、2024年10月期ACMガイドメンバー6人のお気に入りの展示品をご紹介します。

1階

私のおすすめはこちらの陶器製の大きな水差しです。9世紀ごろの唐の沈没船から引き揚げられたもので、主に中東向けに中国で作られた装飾品と考えられています。特に注目すべきは、持ち手の部分です。細かい装飾が施され、蛇の形もかたどられています。この水差しは元々金属製のものを模して作られており、陶器には必要のないネジまで精巧に再現されています。日本にも似たような木製の器があり、当時の人々の憧れや流行が感じられます。美しいものを求める心が、遠く離れた国との交易を支えていたことを、この水差しは物語っています。過去に思いを馳せながら、ぜひゆっくりとご鑑賞ください。

(溝口雪香)

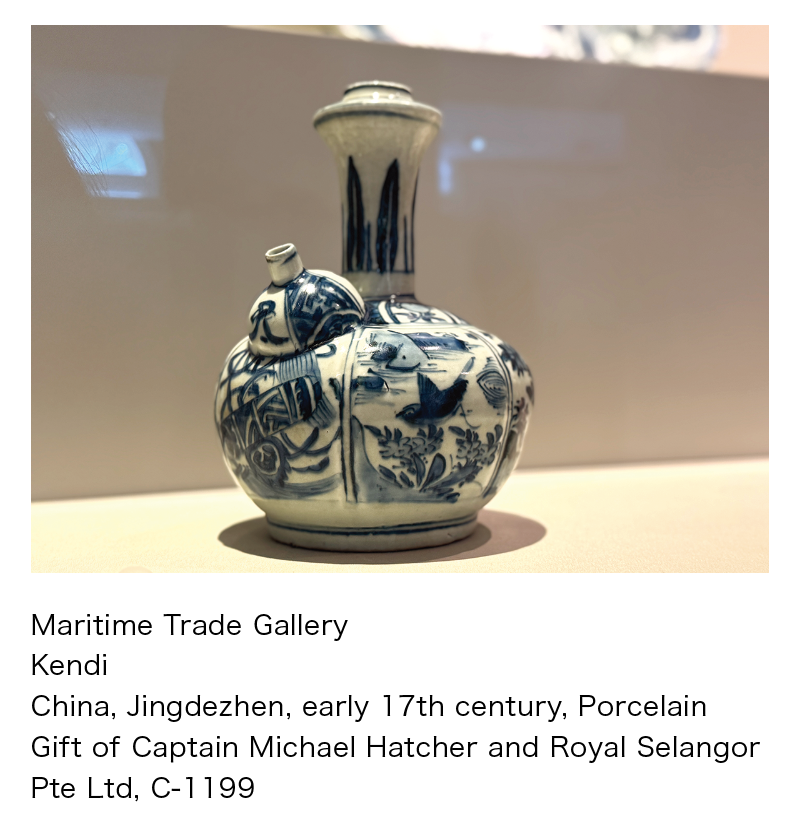

こちらはケンディと呼ばれる東南アジアの水差しです。注目頂きたいのは、この特徴的な形。高さ20cm程度で、水の注ぎ口を兼ねる持ち手と、小さい飲み口が付いており、口から離して直接飲むものです。東南アジア特有の形で、17世紀にはヨーロッパでコレクターズアイテムとなりました。また、水たばこを吸う道具として中東でも人気を博します。

世界的な交易品であったケンディ。素材も形も多彩で1階海上交易ギャラリーには象や蛙など動物を模したものや銀製のものもあり、これを使って飲むのはさぞ楽しかろうとわくわくします。是非お気に入りを見つけにいらしてください。

(柏倉見奈)

2階

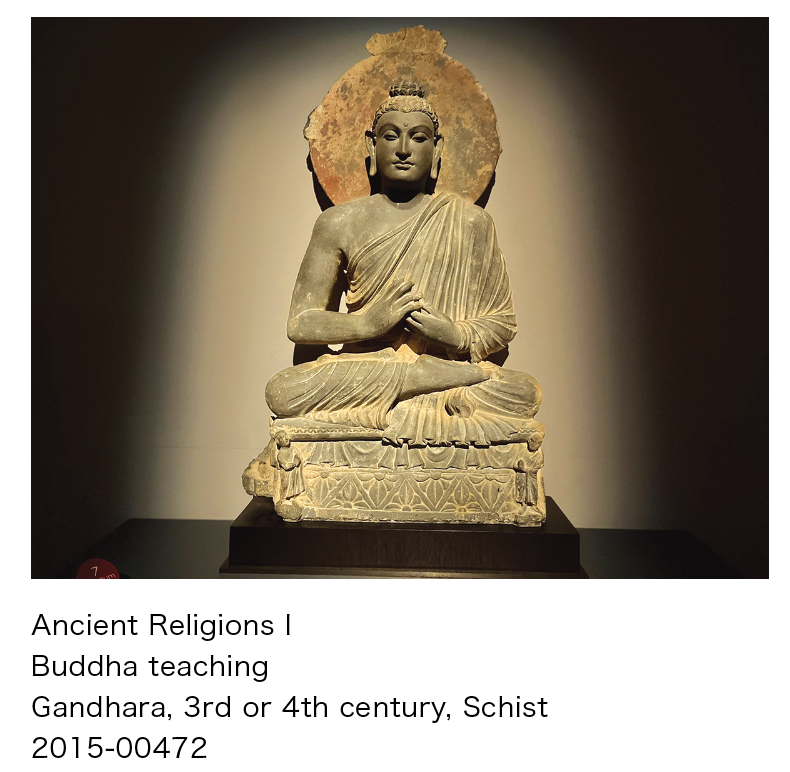

この仏像はシルクロード上のガンダーラ地方で3〜4世紀に作られた初期の仏像です。お顔は鼻が高く西洋風、衣の襞(ひだ)はゴージャスに波打っています。体型は筋肉質でたくましく、ヘアスタイルはブツブツではなくウェーブです。地中海とアジアを結ぶ東西の交通の要所で作られたこの仏像は、日本の仏像とは趣が異なりまるでギリシャ彫刻のようです。私はこの仏像に出会いACMのガイドになることを決めました。ガイドでご案内した際「イケメン…」とつぶやかれるお客様がいらっしゃると、私は心の中で小さくガッツボーズをしています。

(瀬田妙子)

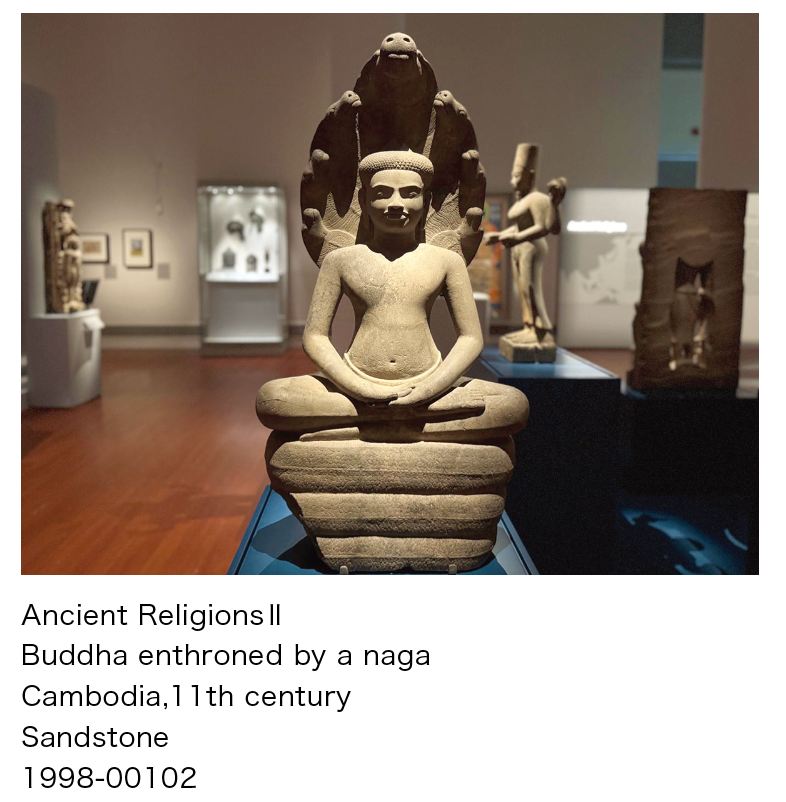

私のお気に入りは、アンコール王朝時代のカンボジアの仏像です。嵐の中で瞑想する仏陀を背後から守るナーガ(蛇神)は、インドの自然信仰に由来する水の守り神で、後に仏教にも取り込まれました。

カンボジアでは、王が仏像や神像を自らに似せ、神格化したといわれます。人間味ある仏陀を見ると、当時の王様が今にも語りかけてくるような気がします。また、アンコール・ワットの遺跡群を旅した際に、悲劇も含め、国やご家族の歴史を熱く語ってくれた現地ガイドさんのお顔にも重なります。見る度にかの地へ思いを馳せ、旅情を誘われる、私にとってそんな像です。

(佐々木朋子)

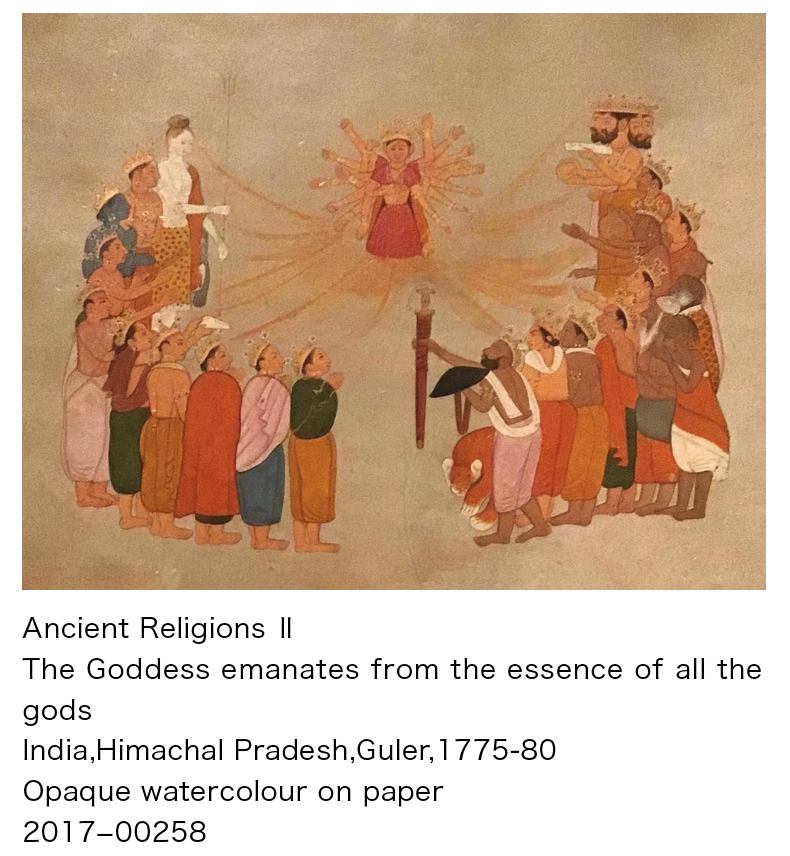

私はヒンドゥー教神話「ドゥルガー降臨」の絵をご紹介します。美しい女神ドゥルガーは、神々の怒りのパワーが集まり発した光から降臨しました。神々は何本もある彼女の腕に、それぞれ武器やアクセサリー、乗り物のライオンを贈ります。それらを身につけ、彼女は天界で大暴れする魔神を見事討ち取ったというお話です。日本では馴染みの薄い神話ですが、ここに描かれたドゥルガーや神々の姿、なんだか日本で見かける仏像にも似ているような…?実は神話や宗教って、クロス・カルチャーの宝庫!皆さんもぜひ、ACMでクロス・カルチャーを探してみてください。

(鈴木夕菜)

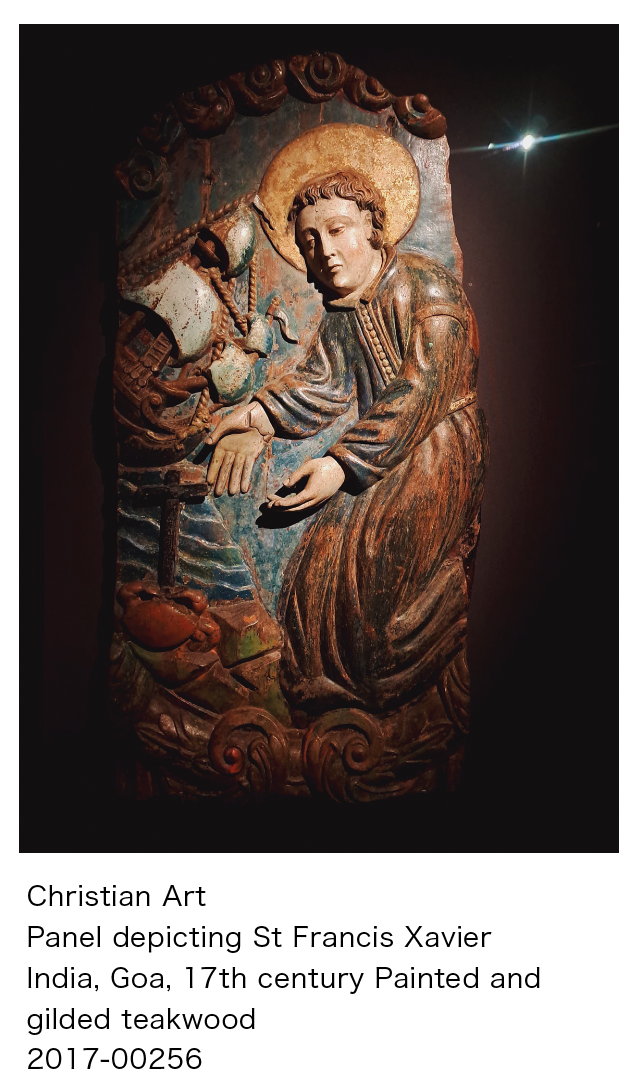

この作品に描かれているのは、日本に来る前のフランシスコ・ザビエルです。ザビエルが訪れた場所の一つインドのゴアで作られました。モルッカ諸島での航海中に嵐に遭遇したザビエル。持っていた十字架を海に投げると嵐がおさまり、無事に上陸すると、蟹が海に投げた十字架を運んできたという逸話が描かれています。この作品からザビエルの足跡に興味がわき、日本に来るきっかけの一つにマラッカでの日本人ヤジロウとの出会いがあったことを知りました。日本に来るまでの様子や逸話など、教科書に書かれていないザビエルの新たな一面を知ることができた作品です。

(米倉麻未)