Letter from Doctor (Sep Issue 2025)

01 Sep 2025

総合診療科・心療内科 毛利由佳

□何度も聞きなおしてしまう。

□聞き間違いが多い。

□はっきり聞き取れない。

□何度言っても聞いてなさそう。

□呼んだ時の反応が遅い。

□話しかけられていることに気づかない。

□発音が不明瞭で何言っているか分かりにくい。

□大人数が参加する会議などでの聞き取りが難しい。

□レストランなどうるさいところでの会話が難しい。

などの症状に心当たりはありませんか?

その症状、もしかしたら聞き取り困難症かもしれません。

聞き取り困難症(Listening Difficulties: LiD)とは以前は聴覚情報処理障害(Auditory Processing Disorder: APD)と呼ばれていましたが、近年これは障害ではなく特性であることから名称が変わりました。

聞き取り困難症は、聞き取りづらさの原因が聴力検査で異常が出ないものの総称です。原因としては認知機能の低下、言語障害、聴覚情報処理機能の低下などがあります。要するに、注意力・理解力の問題や、ことば・音の聞き取りに関する処理機能の問題などが原因となると言われています。

聞こえてはいるのに、聞き取れないという状態です。数年前から各種メディアでも取り上げられるようになったため聞いたことがある方も多いかもしれません。聞き取りにくいのに聴力検査では異常がないため、周囲からの理解が得づらく、「集中してないからじゃないか」とか「聞こえているはずなのになんで分からないんだ」など責められつらい思いをされている方も多いです。

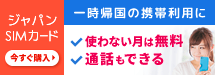

そもそも「聞く」とはどういう仕組みなのかというと、まず空気の振動が外耳道を通って鼓膜を振動させます。その振動が耳小骨(ツチ→キヌタ→アブミ骨)を振動させ、内耳に伝わります。内耳にある蝸牛という組織にある有毛細胞によってその振動が電気信号に変換され、聴神経を通して脳に伝わり、「音」として認識されるのです。音が伝わる経路に異常があった場合には聴覚障害となります。

しかし、音が伝わる経路には問題がなく、脳までは伝わっているのに、その先の脳機能に聞き取りのつまづきがあると聞き取り困難症となります。

外耳道→鼓膜→耳小骨(ツチ・キヌタ・アブミ骨)→内耳(有毛細胞)→聴神経(蝸牛神経)→脳

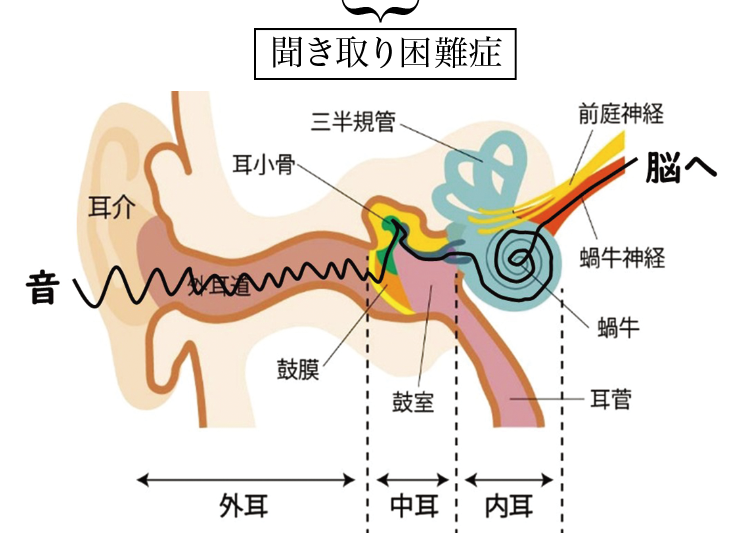

聞き取り困難症に関わる脳部位は、

主に聴覚情報を処理する脳領域で、側頭葉の聴覚野、前頭葉の前頭前野、側頭葉のウェルニッケ野、頭頂葉の角回や縁上回などが言語理解や語彙処理に関わっていると考えられています。これらの部位は、音韻の認識、注意、記憶、言語理解など、聞き取りに必要な様々な機能を担っています。一般的には、主に左脳が言語を処理しますが、右脳も韻律や感情、イメージを伴う言語表現、比喩的な表現、イントネーションの理解などに関わっています。なお、言語中枢は左右どちらかだけに存在していると言われており、右利きの人の90%が左脳に言語野が、左利きの人でも60%に左脳に言語野があると言われています。ブローカ野は発語に関わる役割を担っています。

・ 聴覚野

側頭葉に位置し、音の周波数や強度などの物理的な特性、つまり音の大きさや高さや音色などの情報を分析します。LiD/APDでは、この聴覚野の機能が低下している可能性があります。

・ 前頭前野

前頭葉に位置し、思考、感情や行動の制御、ワーキングメモリ、コミュニケーション、意思決定、応用力、注意力、集中力、意欲などの高次な認知機能を担います。LiD/APDでは、注意を特定の音に集中させたり、複数の情報を同時に処理したりすることが困難になる場合があります。

・ 頭頂葉(角回・縁上回)

感覚情報の統合、空間認識、計算・言語・注意などの認知機能に関与し、音源の方向や距離を特定するのに役立ちます。LiD/APDでは、音源の方向を正確に認識することが難しい場合があります。

これらの脳領域は、単独で機能するのではなく、相互に連携して複雑な聴覚情報処理を行っています。LiD/APDでは、これらの連携に問題が生じ、結果として聞き取りにくさにつながると考えられています。

・ 脳幹

蝸牛神経核や下丘など、聴覚情報が最初に処理される部位も、LiD/APDに関与する可能性があります。

・ 神経伝達物質

ドーパミンやセロトニンなどの神経伝達物質のバランスも、LiD/APDの発症に影響を与える可能性があります。

聞き取り困難症の可能性があるのかはスクリーニングを行うことでチェックできます。聞き取り困難症の診断には聴力検査が必須です。聴力検査で問題がないことが診断の条件となります。

では聞き取り困難症と診断されたら、どうすればよいでしょうか。

①合理的配慮

会社や学校に周知し、合理的配慮を行います。具体的には、業務内容や環境の調整、デジタルツールの使用、文字での会話サポート、口元の可視化(マスクを使わない)、学校の席を中間(2‐3列目辺り)にするなどの配慮を行うとよいでしょう。

②聞き取りトレーニング

聞き取りの力をトレーニングしたり、言葉の力を伸ばすことで困難感が軽減します。

③ストレス軽減

聞き取りづらさはストレスになります。分かってもらえないことが大きなストレスになり得ますので周りの人たちに周知して、理解してもらうとよいでしょう。また、生活のリズムを整え、ストレスのかかりにくい環境を整備するとよいです。

④機器の使用

ノイズキャンセルイヤホン、デジタル機器、補聴器などの利用により、雑音の抑制や主音源の増幅を行うことで聞きやすさをサポートすることができます。

当クリニックでは聞き取り困難症のチェックを実施しています。最初の項目に少しでも当てはまったり気になる点があれば、聞き取り困難症チェックを受けてみてはいかがでしょうか。中にはこのチェックで聴力に問題が見つかる方もいます。聴力異常も早めの治療が必要です。ぜひ、チェックを受けてみて下さい。

文責・画像:毛利由佳