Letter from Doctor (Nov Issue 2025)

01 Nov 2025

医師 仲山 佑果

近年、日本および世界中で、難聴と認知症の関連が注目されており、聴力の維持や補聴器の使用が認知症の発症予防や進行防止に寄与することが期待されています。

■認知症について

認知症は脳の神経細胞の働きが徐々に低下し、記憶力や判断力などの認知能力が低下して、社会生活に支障をきたす状態を指します。日本では、認知症の患者数が年々増加しており、2023年時点で65歳以上の高齢者の約7人に1人程度が認知症とされています。2025年には高齢者の5人に1人が認知症になると予測されています。同様に、シンガポールでも高齢化が急速に進んでおり、認知症患者数の増加が予測されています。

認知症患者は社会生活に支障をきたし、その増加は社会的な問題を引き起こしますが、現状では認知機能障害の有効な治療法は見つかっていません。そのため、認知症の発症予防と進行防止が重要な課題となっています。

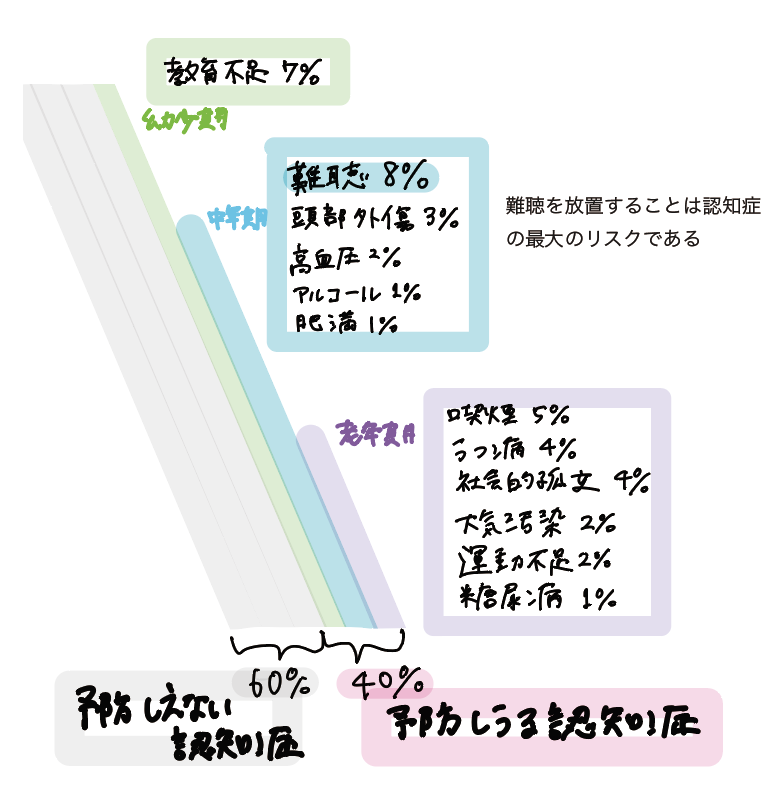

2017年に発表された論文(Lancet「Dementia prevention, intervention, and care」)では、9つの認知症危険因子(教育不足、高血圧、聴覚障害、喫煙、肥満、うつ病、運動不足、糖尿病、社会的接触の少なさ)が紹介され、医学的な介入が可能な危険因子として難聴が9%で最も影響が大きいと報告されました。2020年に改訂され、難聴が8%で最も影響が大きいと報告され、危険因子に3つ追加されました(過度のアルコール消費、外傷性脳損傷、大気汚染)。

近年、日本および世界中で、難聴と認知症の関連が注目されており、聴力の維持や補聴器の使用が認知症の発症予防や進行防止に寄与することが期待されています。

主典:Lancet Commission 2020 から改変(閲覧日:2025年9月1日)

Livingston G, Huntley J, Sommerlad A, Ames D, Ballard C, Banerjee S, et al. Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission. Lancet. 2020;396(10248):413-46. doi:10.1016/S0140-6736(20)30367-6

■難聴があるとなぜ認知機能低下を引き起こすのか

難聴と認知症の関連については、いくつかの仮説が提唱されています。以下にそれらの仮説を簡潔にまとめます。

1.認知負荷説:

•仮説: 認知機能の低下が難聴を進行させる。

•注記: エビデンスが不足しており、関与が小さいと考えられている。

2.感覚損失仮説:

•仮説: 難聴による感覚機能低下が知覚入力の減少を引き起こし、結果的に知的な能力を使用する機会が減少し、その能力が低下する可能性がある。

3.カスケード説:

•仮説: 難聴が脆弱な脳に認知負荷をもたらし、コミュニケーション障害、意欲の低下、社会的孤立、うつ、脳の萎縮の加速などが起き、これらが総合して認知機能の低下につながる。

4.共通因子説:

•仮説: 高齢者の難聴と認知機能低下には、共通する発症危険因子(微小循環障害や炎症、ミトコンドリア障害など)が影響しており、難聴と認知機能低下がそれぞれ独立して進行する。

これらの仮説はまだ明確に解明されていない部分もありますが、難聴と認知症の関連性を理解し、予防や治療の方針を考える上での重要な視点となっています。

■難聴の予防は

難聴の予防には以下の対策が考えられます。

1.原因の特定と治療:

難聴の原因は様々であり、特定の原因を明らかにするためには医療機関での受診が必要です。治療が可能な難聴については、専門機関で治療を受けるべきです。

2.補聴器装用:

難聴がある場合は、早期に補聴器の装用を検討する必要があります。補聴器の使用は難聴と認知機能の低下との関係から、認知症予防に寄与する可能性があります。日本では補聴器の普及率が低いことが指摘されており、その理由には補聴器を初めて装着するまでの期間が長いことや、技術者の割合が少ないこと、補聴器に対するネガティブなイメージがあることなどが挙げられています。また、公的補助制度も不十分とされています。難聴を自覚したり、ご家族が聞こえていないと感じる場合は、耳鼻咽喉科で聴力検査を受け、必要であれば補聴器の導入を検討することが重要です。

3.騒音、ヘッドホン難聴予防:

騒音も難聴の一因となります。大音量の音楽や騒音にさらされることが長期間続くと、難聴のリスクが高まります。大音量から耳を守るためには、大音量に耳をさらさないよう心がける、イヤホンの音量を適切に設定する、使用時間を制限する、ノイズキャンセリング機能が付いたイヤホンを検討するなどの工夫が必要です。特に仕事で騒音にさらされる場合は、職場と相談し、耳栓の使用などで過剰な音量に対処することが重要です。

■まとめ

近年、世界的にも日本でも難聴と認知症の関連が注目されており、聴力の維持および補聴器の利用が認知症の発症予防や進行予防に寄与することが期待されています。難聴は認知症の危険因子であり、難聴の予防が最も有効な認知症の予防法の一つとして確立されています。したがって、ご家族や本人が聞こえに関する不安や症状を感じた場合は、早期に耳鼻咽喉科を受診して聴力を評価することが重要です。必要な場合は、早い段階で補聴器の使用を開始することで、認知症の発症予防や進行予防が期待されます。

シンガポールでも同様で、当院では聴力検査や補聴器の必要性を評価、補聴器の使用に関するご案内やご相談も可能です。目立ちにくい補聴器もご案内可能です。お気軽にご相談いただければ幸いです。

主典:Hearing Partners web https://hearingpartners.com.my/hearing-aid-types/(閲覧日:2025年9月1日)