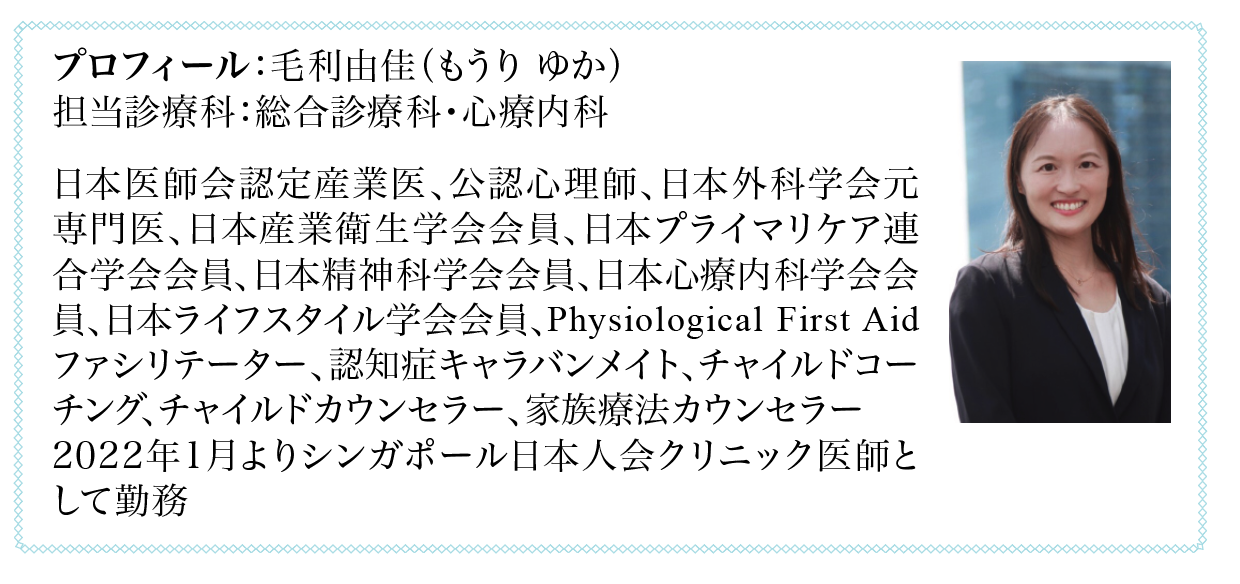

Letter from Doctor (Nov Issue) 2024

22 Oct 2024

総合診療科・心療内科 毛利由佳

前回(南十字星10月号)は自閉症スペクトラム障害(ASD)と注意欠陥多動性障害(ADHD)の学習支援のコツを書かせていただきました。今回は限局性学習障害/学習障害(SLD/LD)について書かせていただきます。

限局性学習障害/学習障害(SLD/LD)

LDのお子さんは、どの学習障害があるか種類別にみていきましょう。なお、いくつかの学習障害を併せ持つこともあります。

ディスレクシア(読字障害)

文字を読むことに困難があります。普通なら自然に習得する、文字を脳内で音声に変換して発音するという脳の働きに困難がみられます。文字を一字ずつ音読する練習をすることで、文字と音声をつなげやすくしてあげるとよいでしょう。また、文字を見た時の情報を脳が認識するときの働きに困難があり、文字が歪んで見えたり、反転して見えたりすることもあります。文字が小さかったり行間が狭いと読みづらいことが多いので、文字を大きくする、行間をあける、文章を区切るなどの工夫をしてみましょう。余計な文字を下敷きなどで隠すと読みやすくなることもあります。中には白黒反転させると読みやすくなるお子さんもいます。デジタルツールの読み上げ機能などを使用すると理解の助けにもなります。

ディスグラフィア(書字表出障害)

文字を書くことに困難があります。これは、文字を見た時の情報を脳が認識するときの働きに困難があるためです。発達性協調運動障害が関与している方もいます。文字の形をとらえにくいため、まずは直線や曲線、ギザギザをなぞることで形をとらえる練習をします。画数の少ない文字から、薄い文字の上を少しずつなぞる練習を行い、見ながらでも文字を書き写せるようになるまで練習します。マスの中に収めることにも困難があるので、マスを4つに分けてどこに文字のパーツが来るのか覚えていく方法もあります。漢字はへんやつくりなどのパーツを分けてパズルのように組み合わせるといった方法も有効です。また、黒板を書き写すことに困難があるので、黒板を撮影して学習に利用するなどの合理的配慮が有効なこともあります。学習に使用する鉛筆の芯は濃くて柔らかい3Bや4Bなどを使い、太めの鉛筆を選んであげるとよりよいでしょう。

ディスカリキュリア(算数障害)

算数の計算をすることに困難があります。計算が苦手で簡単な足し算もできないことがあります。これは数的処理にかかわる脳の働きに困難があるためとされています。読み書きは問題ないのに、数の大小の感覚や四則演算のどれを使うべきなのかが分からなかったりします。時計が読めないこともあります。まずは、身近なもので数を意識させるようにしましょう。例えば、豆を数えながら並べて比べてみるのもよいでしょう。また、大きさの異なるコップに入る水の量を予測したり、重さを比較したりするのもよいでしょう。コップ1杯の水がスプーン何杯分になるのか数えながら検証してみるのも数的概念の向上に役立つとされています。合理的配慮として、計算自体が重要でない問題では計算機やそろばんを使ってあげることで理解が進むこともあります。

前編・後編に分けて特性別に学習支援のコツを述べてきましたが、子育ては一筋縄ではいかないものです。前回からの繰り返しになりますが、コツを試しているのにうまくいかない、そもそもやる気がないなどのお悩みもあるでしょう。やる気を引き出すコツは、スモールステップで成功体験を積み重ね、いっぱい褒めてあげることです。「できた!」をたくさん作って、どんどん褒めてください。もっと頑張ろう、もっと挑戦してみようという気持ちが生まれやすくなります。

また、うまくいかなかったときに叱りすぎないようにしましょう。大人からするとこんな簡単なことがどうしてできないの?と思うかもしれません。でも我々の子供時代もきっと苦戦したのかもしれません…喉元過ぎれば熱さは忘れますし、記憶も遠い昔、美化されているかもしれませんよ。自分の幼少期はできたのにと思ったら、それホント?くらいに思うとよいでしょう。特に発達特性のあるお子さんは得意と不得意の差が大きいです。難しい算数はできる一方で、なんでこんな簡単なことができないの?という場面によく出くわします。できないことは大目にみて、できるものや得意なことをどんどん伸ばし、自己肯定感を育んでください。できないものに関しては、具体的にどうしたらよいかを伝えるとよいでしょう。それでもうまくいかないときは、自分の苦手を知って、得意な人にお願いする能力も必要です。人間は1人では生きていけません。社会の中で相互に助け合って生きていく生き物です。自分の得意なことで他人を助け、自分の不得意なことを他人に補ってもらうことができたらよいですね。

デジタルツールを駆使する

前編でも記載したデジタルツールの利用に関してです。発達特性のあるお子さんは、耳で聞くよりも目で見る力が強いお子さんが多いです。今は学習アプリや学習動画などデジタル教材がたくさんあります。視覚認知優位の発達特性のあるお子さんにはありがたいことですね。そういったデジタル教材を積極的に使ってあげるのも有効です。デジタルツールはLDの合理的配慮でも積極的に用いられるように、LDのお子さんにもとても有用です。読み上げ機能を使ったり、文字を拡大して見たりすることで、学習に取り組みやすくなるでしょう。デジタル教材はどんどん進化していて、ゲーム感覚で学習できる教材もたくさんあります。うまく活用できるとよいですね。

ただ、画面の見過ぎはVDT症候群などを引き起こすリスクがありますので、適度に休憩を入れるなど工夫をしてください。また、インターネットに接続できるデジタルツールの場合は、ネットリテラシーの教育と安全配慮が求められます。特に発達特性のあるお子さんは好奇心が独走しすぎて危険性を顧みないことがあります。衝動が抑えきれず、後先考えない投稿をしたりするリスクもあります。デジタルタトゥーは決して消えることはありません。

お子さんがインターネットに接続するときは、保護者によるネットリテラシー*の教育と安全管理を十分に心がけてください。

文責:毛利由佳

*インターネットを正しく使いこなすための知識や能力。