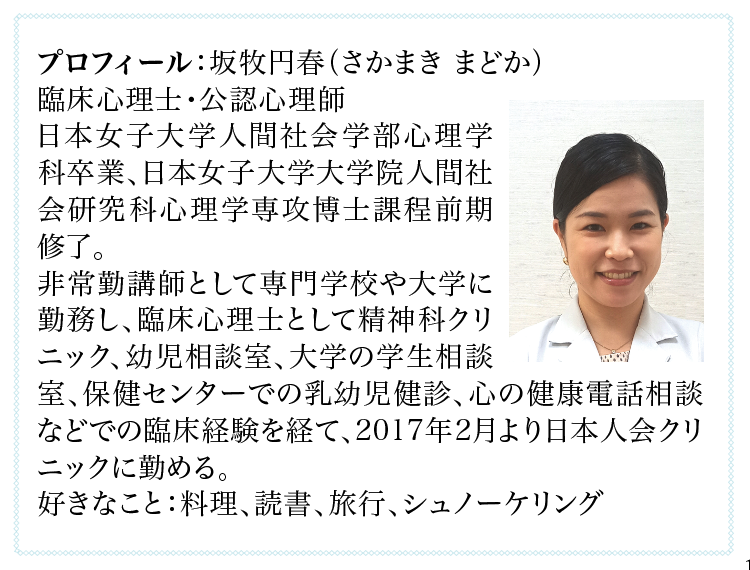

Letter from Clinic (Apr Issue) 2025

01 Apr 2025

最近、「大人の愛着障害」という言葉を聞くようになってきたように思います。インターネット上にも、いろいろな情報が載っていますが、「大人の愛着障害」というのは、医学的に正確な診断名ではありません。

DSM-5という診断基準によると、「反応性アタッチメント障害」と「脱抑制型対人交流障害」という2つの診断に分けられ、いずれも子どもの行動や症状に対する診断です。主に小さくても生後9ヶ月頃から生じ、12ヶ月以上持続している特徴があります。

反応性アタッチメント障害

A)・大人の養育者に対する情緒的に引きこもった行動

・苦痛な時でもめったに安楽を求めない

B)・他者に対する最小限の対人交流と情動の反応

・制限された陽性の感情

・大人の養育者との威嚇的でない交流の間でもいらだたしさ、悲しみ、恐怖を表す

C)・極端に不十分な養育を経験している⇒“人に対して過剰に警戒することが特徴”

脱抑制型対人交流障害

A)・見慣れない大人と交流することへのためらいの欠如

・過度に馴れ馴れしい行動

・不慣れな状況でも大人の養育者の確認することの欠如

・ためらいなく見慣れない大人に進んでついて行こうとする

B)・社会的な脱抑制行動を含む

C)・極端に不十分な養育を経験している⇒ “人に対して過度に馴れ馴れしいことが特徴”

そして、感情の起伏が乏しい、他の子と交流がしにくいといった特徴は、ASD(自閉スペクトラム症)と似ていたり、情動的な行動や落ち着きのない言動特徴は、ADHD(注意欠如・多動症)とも似ていたりするため、慎重に判断することが求められます。

いずれも、重度のネグレクトを(子どもが適切なケアや支援を受けられない状態)受け、その後に養護施設等で育った子どもでさえも、ごく少数に生じるにすぎないと考えられています。

重度なネグレクトやDVや虐待などを受けずに育ってきたにもかかわらず、生きづらさを感じたり、夫婦や恋人など親密な相手に対して心地よい関係を築けなかったり、子育てをしている時になぜか辛さやしんどさを感じることも多くあるのではないかと思います。

その背景には、幼少期に養育者との適切な愛着関係が築けなかったことが現在の子育てを含めた対人関係に影響していることがあります。その状態について「大人の愛着障害」という概念や言葉を当てはめているのではないかと思います。

本来、適切で安定した愛着関係を築くためには、2つの機能が養育者に求められます。

① 安全基地機能:子どもが恐怖や不安を感じる危機的な場面で、その人のそばにいることが確実な避難場所としての安全基地となります。安心と慰めによって、ネガティブな感情をコントロールすることができます。

② 探索基地機能:危機がない時にもいつでも逃げ込める安全基地があることで、安心しながら、外の世界を探索することができます。課題を達成したり、問題解決をしたりする基盤になります。

養育者の関わりにより、子ども自身は成長する中で、何か恐怖や不安を感じた時に、きっと誰かが助けてくれる、支えてくれる、安心できる場所があると思えるようになります。それは、愛着スタイルが「安定型」であることを意味し、安心感を得られるイメージが心の中にあるから、新しいことに挑戦したり、困難があったとしても助けを求めたり、自分で調整しながら、乗り越えていくことができます。

養育者に安心や慰めを与えてもらえなかったり、承認を得られなかったり、自分の感情に適切に対応してもらえなかった場合、過剰な干渉や適切な世話がされなかったことで、愛着スタイルが「不安定型」となり、過去の未解決の体験や封印された感情が「見えないトラウマ」となり、対人関係にネガティブな影響を与えることがあります。対人関係だけでなく、場合によっては、うつ病、心身症、不安障害、摂食障害、睡眠障害などの精神疾患を引き起こすこともあります。

ただし、たとえ不安定な愛着スタイルを持っていたとしても、その後の人生で、「重要な他者」と出会い、肯定的な安定した関係を形成することによって、愛着スタイルは変化していくことがあります。その「重要な他者」は学校の先生かもしれないし、恋人やパートナーかもしれません。時には、カウンセラーが「重要な他者」となることもあります。カウンセラーはカウンセリングを通して、安心感と癒しを提供し、安全基地があるんだという感覚を高めていき、その人が本来もっている力を活かし困難なこともほどほどに乗り越えていけるようにと願いながら、お会いしていきます。そうすると、当初不安だったことが不安に思わなくなり、自分の心地よいあり方が見えてくることがあります。

文責:坂牧円春

画像:いらすとや

【参考文献】

・DSM-5精神疾患の診断・統計マニュアル 2014 医学書院

・複雑性トラウマ・愛着・解離がわかる本 2020 アナベル・ゴンザレス 日本評論社