Heritage Committee 「S’pore Tec Tec map 」 (Feb Issue 2025)

01 Feb 2025

S’pore Tec Tec map 2025年版発行版 作成秘話

史蹟史料部歴史研究班

日本人会では1988年にシンガポールの主要エリアであるリトルインディア、チャイナタウン、アラブストリートの3つの街を紹介した手書きマップを発行しました。それから30年以上経ち、シンガポールの街は大きな変遷を遂げています。

このたび史蹟史料部では、2024年度歴史研究班メンバーの日本人学校の先生方に新しいマップを作成していただきました。マップはQRコードからダウンロードしていただけます。皆さんもぜひこのマップを持って、3つの街をてくてく散策してみませんか。

チャイナタウン マップ作り

日本人学校 小学部クレメンティ校教諭

大塚彩知、津島美優、佐藤裕之

「シンガポールのチャイナタウンならではのものはなにか」という点を大切にしながら調査を行いました。

世界各国に存在するチャイナタウン。日本にも「横浜」「神戸」「長崎」と、三大中華街があります。その内のどこかに訪れたことがあるという方も少なくないかと思います。世界各地にこういった中華街があるのは、17世紀末頃から「華僑」と呼ばれる中国の人々が、世界各地に進出し、ビジネスや生業を行い、独自のネットワークを築いてきたからだと言われています。今回、マップを作成するにあたっては「シンガポールのチャイナタウンならではのものはなにか」という点を大切にしながら調査を行いました。

シンガポール以外の国のチャイナタウンは中国語で「唐人街」と表記されますが、シンガポールでは「牛車水」と書きます。これは、まだ水道が整備されていなかった時代に、人々がチャイナタウンにある井戸から水を汲み、牛車で水を運んだことに由来する、シンガポール独自の表現なのだそうです。他にも、シンガポールのいたるところに点在するアート作品のモチーフとして登場する赤い頭巾を被った女性たちの正体や、チャイナタウンの道の呼び名の由来など、フィールドワークを重ねる中で知ったことや面白いと感じたことを、マップに出来る限り盛り込むよう努めました。現在は観光地として綺麗に整備されたチャイナタウンですが、開拓時代は苦労して生活していたこと、またその方々の努力をリスペクトする気持ちが今もシンガポールの街に息づいていることを学びました。私たちのマップからそういったことを少しでも感じ取って頂けると嬉しいです。

リトルインディア マップ作り

日本人学校 小学部チャンギ校教諭

保坂梨里子、西山さやか、内野貴司

今回のマップ作りを機にリトルインディアが身近に感じるようになりました。

リトルインディアは私達があまり訪れない街でした。今回のマップ作りを機にリトルインディアが身近に感じるようになりました。チャンギ校の史蹟史料部で3回の現地調査を行いました。1回目は地図を元に気になる場所をマップに書き込み、2回目は気になる場所でインタビューを行いました。3回目はマップに載せる写真を撮りました。行けば行くほど発見のあるリトルインディアでした。

リトルインディアはインドの街というイメージです。歩いてみるとヒンドゥー教の寺院が目に入ります。しかし、モスクやお寺もあります。シンガポールにあるリトルインディアだなと、とても感じます。テッカセンターのホーカーでは、インド料理を手軽に味わうことができます。そこで出会った人に、北インド料理、南インド料理、宗教と料理について教えていただきました。それをマップに掲載することができました。また、ヒンドゥー教寺院の近くにあるお花屋さんのお花はインドから輸入していると分かりました。花を通して伝わるこの町の香りはインドの香りなのだなと感じました。インド出身の人には懐かしく感じるのだろうなと感じました。

歴史的にも新発見がたくさんありました。レースコースロードと呼ばれる通りの近くは、かつては競馬場があり、その中央の芝生では娯楽を行い、市民の憩いの場となっていました。また空港もあり、シンガポール初の国際線でシンガポールからオーストラリアへの飛行機が発着していたことを知りました。今は跡形もなくなっていますが、リトルインディアにはそんな歴史もあったのだと感じました。

調査に行くたびに食べたインド料理もとても美味しかったです。ナン、ビリヤニ、チャイ、ラッシーなど。いつもお腹いっぱいになりました。

史蹟史料部のマップ作りをしなければ味わうことができない経験をすることができました。ますますシンガポールという国が好きになりました。この経験に感謝します。

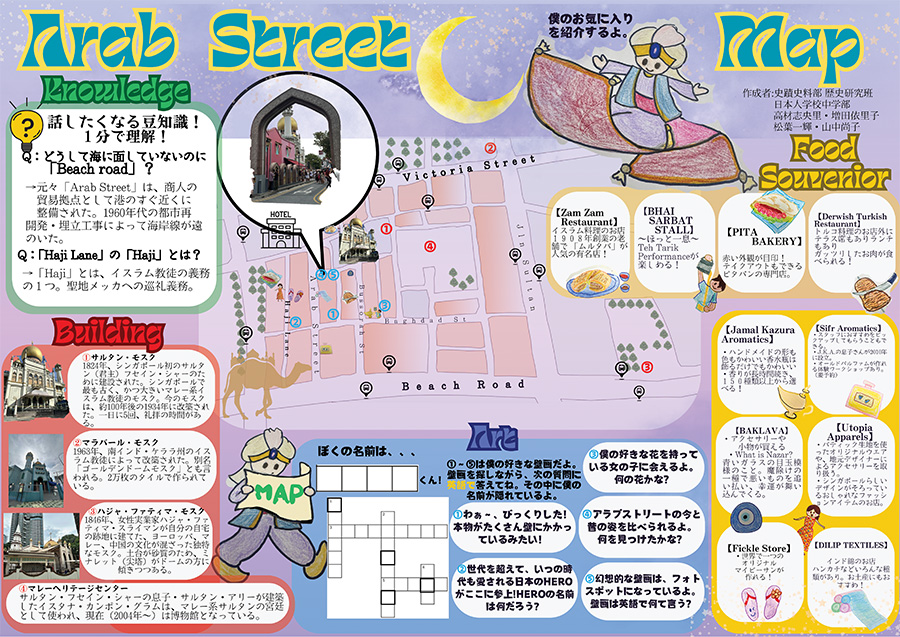

アラブストリート マップ作り

日本人学校 中学部教諭

松葉一輝、増田依里子、山中尚子、高材志央里

1988年に作成されたという「アラブストリート・イラストマップ」を見て、とても懐かしさを覚えました。

「てくてく」マップ作りを始めようとまずは、1988年に作成されたという「アラブストリート・イラストマップ」を見て、とても懐かしさを覚えました。時代はちょうど昭和から平成に変わる頃、まだ今のようなデジタル系なものはごく少数で、ほとんどがアナログな時代。道路や建物はすべて手書きで、字もとても読みやすい丁寧な自筆です。「昭和の職人」といった気概を製作者(日本人向けガイドさん達だそうです)に感じました。

そして36年後の今年(2024年)、改訂版を作成するにあたり、Arab Streetを何度も訪れました。かつてのいくつかのお店は現存しており、新しい地図にも載せることができましたが、ほとんどが現代風の新しい店に変わっていて、外国人観光客や若者があふれる賑やかな通りです。特に、たくさんあったはずの「石屋」が今はほぼ皆無でした。(そのナゾについては、いつか探ってみたいと考えています…)

今回地図作りをするにあたって「Inkscape」と「Canva」というソフトを使用しました。記事の配置や大きさ、付け足し、削除、図柄、色合い等、どれもこれも自由自在にでき、昭和生まれの人間にとっては「まるで魔法を使っているよう!」な体験でした。こんな「魔法」を誰もが使える時代に生き永らえたと思うと感無量です。それでも「手作りの良さ」を出したくて、クリクリお目めの○○○○くんや実際に歩いて壁画を見ないと解けないクロスワードパズル、星空の☆キラキラ☆はこだわってみました!この地図を持って、より多くの人が、「てくてく」、アラブストリートを訪れてくれることを願っています。