輝くミモザ 第15回 JCCI事務局長 梁瑜さん(7月号 2024年)

24 Jun 2024

第15回

JCCI事務局長 梁瑜(りゃん ゆ)さん

シンガポールのビジネスに関係することでしたら遠慮なくJCCIにお問い合わせいただければ、私達もできる限りのことをサポートさせていただきます。

✿プロフィール 梁瑜(りゃん ゆ)さん✿

中華人民共和国瀋陽市に生まれ、早稲田大学に入学し地域経済学を専攻。卒業後は大阪の商工会議所に就職し30年間を日本で過ごす。その手腕を評価され、2022年よりシンガポール商工会議所事務局長として出向し、現在に至る。

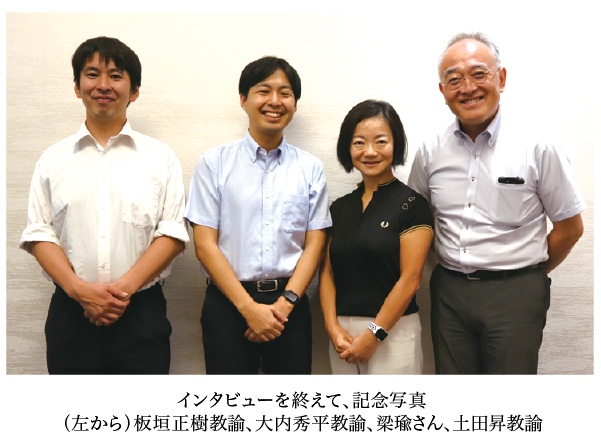

聞き手・文責・写真

シンガポール日本人学校小学部チャンギ校教諭 土田昇・板垣正樹・大内秀平

〇シンガポール日本商工会議所のあゆみ

ー商工会議所という組織や設立の経緯などについて、簡単にご説明いただけますでしょうか。

梁さん JCCIシンガポール日本商工会議所は、各国に進出する日本企業を支援する目的で1969年に設立された経済団体です。日本の商工会議所のシンガポール出張所と勘違いされるのですが、全くの別組織です。シンガポールに進出している日本企業のみなさんが共同で出資して設立したものです。1969年といえばシンガポールが独立してまだ4年しか経っていない時期でした。その時にわずか56社でスタートしました。はじめの頃の運営は大変だったそうですが、シンガポールの高度成長期に日本企業もたくさん貢献し、両者は互いに大きく成長します。日系企業がこのチャンスを与えてくれたシンガポール政府、シンガポール社会、そしてシンガポールの国民にその利益を還元しようという目的で、1990年にJCCI基金を設立することにつながっていきました。JCCIも現在では772社のメンバーを持つほどに成長しました。

〇シンガポール日本商工会議所の活動

ーありがとうございました、具体的にはどのような活動をしているのでしょうか。

梁さん シンガポール日本商工会議所は、「日系企業のビジネスコミュニティを支援する」「会員同士の親睦を促進する」「日本とシンガポール両国の発展に寄与する」という3つの役割を担っています。会員企業のニーズに合わせたサポートを中心に行っているわけですが、それ以外にもJCCI基金を設立し、大学生への留学プログラムやチャリティー団体への寄付活動なども行っています。この基金ですが、在外の商工会議所の中ではシンガポールが一番初めに設立されたのです。

ーコロナ禍はシンガポールでも大変でしたが、アフターコロナの現在、何か会員企業のみなさんへのサポートで変化してきたことはありますか。

梁さん 今までも取り組んでいたことではありますが、特にコロナを経験してからは772社の会員の皆様の声を丁寧に集約しシンガポール政府に反映するということ。またJCCIの会員同士で悩みを共有したり、解決方法を考えるなどの懇親会やセミナーを開催すること。その他にも無料の法律相談会を開催したりしています。

◯シンガポールと日本の労働環境について

ー商工会議所として、様々な企業の方と関わる機会があると思います。その中で、日本とシンガポールの労働環境はどんなところが違うと感じますか?

梁さん 日本では人手不足が問題になっていますよね。シンガポールでも一時期同じようになりました。その際のアプローチが異なると思います。まず、日本で再雇用というと、仕事内容や仕事の量がそれほど変わらないのに、給料は半分になったりするんですよね。それが日本の企業文化ですけれども、日本の経営者がその考えをシンガポールで取り入れようとすると、シンガポールでは納得されないと思います。シンガポールで再雇用というと、勤務日数を減らせば給与を減らすことができるという考えです。そのことも踏まえて商工会議所という立場から日本の企業の方にいろんなアドバイスをしています。お互いに十分に話し合った結果、双方が納得して再雇用という形をとります。

ー会社雇用主と個人の間でお互いが納得した上で再雇用という形をとるのですね。シンガポールでは、12月1日から労働環境が変わると言われています。具体的には、どのように変わるのですか?

梁さん Flexible Work Arrangement (FWA)という制度です。例えば勤務する方が、「私は親の介護があるので、仕事を次の1ヶ月間在宅にしてください」と要求することができるようになります。ガイドラインに沿ってそのようなことを始めるわけですが、政府も、シンガポールの労働者を怠けさせたいというわけじゃないんですね。実は、シンガポールも今の日本のように高齢化社会になりかけていた時期があり、問題になりました。親の介護のために本当は働きたいけど、働くことができないということを避けるためにこのような制度を導入したわけです。この制度は、雇用されている人たちの立場を守るだけでなく、雇用主の立場も考えてくれているガイドラインだと思います。例えば、勤務時間を減らせば、給料は減るのは当然ということから、雇用主の立場も無視しているわけではないと思います。日本の企業の方が心配されているのが、そのガイドラインに従わなかったらEPの申請のときに不利になってしまうのではないかと心配をされている方もいます。そこで私たちは、中立の立場から企業の方はこういうことを心配されていますと政府にお伝えしています。政府からは全く別の話なので、そのような心配はいりませんよとの回答をいただいております。

ー日本でも、介護や育児などで、遅く出勤して早く退勤することができるように、対応してあげようとしているんです。現状は人材不足で、誰かが休んだらその代わりに働いてくれる人材がいないというのが日本の現状です。シンガポールでは人材は豊富なんですか?

梁さん シンガポールも人材不足です。このような案件は、経営者が困りますよね。もちろん、働いている人には辞めてほしくないです。人材が豊富だったら、どんどん好きなだけ辞めてもらっても構わないわけです。人材不足だからこういう苦肉の策を出してるんです。ここも日本と違うのは、シンガポール政府は何でもやることが早いです。トライアルが効く国なんですよね。これが駄目だったら違う方法でやっていこうとします。日本では、方針変更するのにはたくさんの人の承認が必要となりますよね。だから、なかなか一旦決めたことを変えることができないのかもしれませんね。

◯読者の皆さんへ

ー日本人会会員に向けて、伝えたいことはありますか。

梁さん 実は、JCCIについて皆さんが結構、誤解されていることがあります。それは、日本人会とJCCIシンガポール商工会議所が同じ組織なのではないかということです。確かに同じ方が理事を兼任されることがあるので誤解されてしまうのですが、両者は全く別々の組織です。日本人会さんは親睦の団体であり、私達はビジネスに特化した団体です。シンガポールのビジネスに関係することでしたら遠慮なくJCCIにお問い合わせいただければ、私達もできる限りのことをサポートさせていただきます。

一方で、日本人会さんと一緒にコラボして、日本語スピーチコンテストや新年会など、多くのコラボ事業も行っています。

また、日本人会さんよりも遅れて始めたのですが、日系企業でなくても会員になれるようになっています。日本人会さんでは、実はシンガポール人であっても会友という形で会員になれるんですよね。素晴らしい取り組みです。だからシンガポール人にも日本人会の会員になることをおすすめします。JCCIも今までずっと日系企業と日本人しか会員になれなかったのですが、ようやく今年4月から準会員制度も取り入れました。今までは日系の資本が30%以上ないと会員になれなかったのですが、今はシンガポール資本や他の外国資本の企業でも、私達の会員になっていただくことができるようになりました。そうすることで会員企業のネットワークの輪も広がりますし大きくなります。ビジネス創出に繋がるといいなと思っています。

もしビジネス関係のことでしたらぜひJCCIにご連絡ください。現在の会員数は772社になっていますが、私の夢は888社にすることです。ラッキーナンバー777社になったことはありましたが、せっかくシンガポールだから888社を目指したいです。今まで史上最高は883社でした。ぜひぜひJCCI会員になっていただきたいんです。まだ日本人会さんの会員でJCCIの会員じゃない方もたくさんいらっしゃいます。その逆で、JCCIの会員で日本人会の会員じゃない場合もありますね。

ー小さな会社が多いんですか?

梁さん それは違います。こちらだとやはり大手の企業、日本を代表する企業が多いのです。大企業の方が7割ですね。その辺は日本の商工会議所と違います。日本各地の商工会議所は、中小企業の方が9割以上です。

ー日本の中小企業があまりシンガポールに進出していないということですか?

梁さん そもそも少ないですね。ある程度の規模にならないと海外進出の体力もないですから。あとは新しく創業したベンチャー企業だったりスタートアップ企業だったり、若者1人でシンガポールで起業された企業さんもありますが、いきなり固定経費として会費を払ってというのは難しいですよね。残念ながら私たちシンガポール商工会議所に入会するメリットもまだ認めていただいていないのでしょう。小さな企業にとっては一定の負担になるかもしれないですが、それ以上のものを私たちも頑張って提供してあげたいなと思っています。

インタビュー後談

今回のインタビューを通じて、JCCIシンガポール日本商工会議所の重要な役割と活動内容を知ることができました。梁事務局長の説明は具体的で、会員企業の支援や両国の経済発展への貢献に対する思いが伝わってきました。特に、コロナ禍後の対応やシンガポールと日本の労働環境の違いについての考えは興味深く、日系企業にとってのJCCIの貴重さが分かりました。さらに、梁事務局長の人柄の良さがインタビュー全体を通じて感じられました。温かく親しみやすく、どんな質問にも丁寧に答え、会員企業やシンガポール社会に対する深い愛情と敬意が伝わってきました。その真摯な姿勢がJCCIの成功を支えていることを実感しました。

読者の皆様にも、JCCIの存在意義とその活動の幅広さ、価値を伝えられたらうれしいです。梁事務局長のリーダーシップのもと、JCCIがこれからも日系企業と共に成長し、シンガポールと日本、さらにはアジア全体の経済発展に寄与することを心から期待しています。教員としても、彼女のようなリーダーの姿勢や考え方を子どもたちに伝え、将来のグローバルな社会で活躍できる人材を育てていきたいと思います。

インタビューは2024年5月4日(土)に日本人会にて行われました。