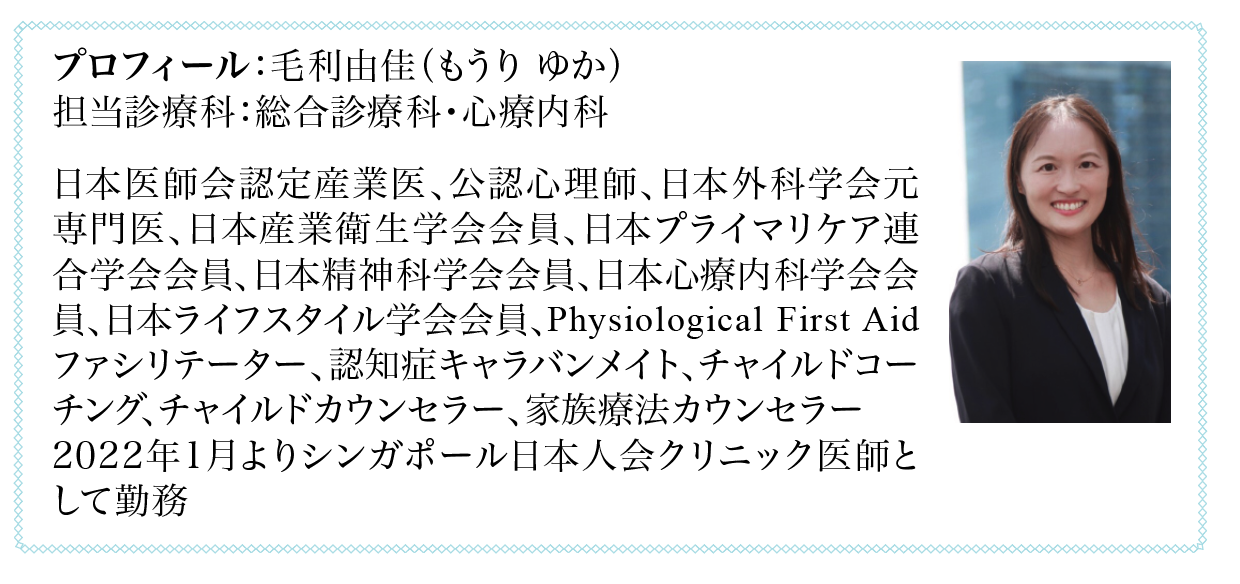

ドクターからの手紙 「発達特性に応じた学習支援のコツ(前編)」(10月号 2024年)

01 Oct 2024

総合診療科・心療内科 毛利由佳

これまで、発達特性、発達障害について何度か南十字星で取り上げて参りました。そうしたなか、「発達特性への対応として、ペアレントトレーニングや環境調整、ソーシャルスキルトレーニングなどで社会性を身につけることが有効なのは分かったけど、学力や学習に不安や問題がある。」と言った悩みもよく耳にします。もちろん、これといった大正解はありません。子どもは十人十色ですから、正解は子どもによって全員異なります。しかし、発達特性に応じたコツはあります。今回は、各々の特性に応じたコツをお伝えします。なお、発達特性は純粋に一つだけの特性をもっているのではなく、いくつか重なってもっていることも多いです。そのため各々の特性に応じたコツを応用して、それぞれのお子さんの学習支援に役立てていただけましたら幸いです。

発達特性を持つ子どもは、ワーキングメモリが低めで聞いたことをすぐに忘れてしまったり、話を聞いていられなかったりすることが多いです。他の刺激にすぐに集中がそれてしまい注意力散漫になったり集中が続かないことがよく見られます。また、興味・関心への偏りが強く、興味があることには過集中してあっという間に習得するのに対し、興味がないことへはとことん取り組めないこともあります。さらに飽きっぽかったり、切り替えの苦手さから少しでもつまづくと癇癪(かんしゃく)を起してしまうこともあります。計画性のなさや管理の不得意さから、学習のプランを立てたり、プランを遂行することが苦手です。また、先生や親の指示を歪んでとらえてしまい、指導が入りにくいことも見られます。姿勢保持の困難さや手先の器用さに困難が見られることも少なくありません。感覚過敏や睡眠の異常を呈することも多く、疲れやすいお子さんも多いです。こういった特徴が学習の困難につながっていきます。

では、どう対応していったらよいのでしょうか。特性別にみていきましょう。(一部同じ対応もあります。)

自閉症スペクトラム障害(ASD)のお子さん

<対策>

●指示や予定ははっきり端的に具体的に伝える。

●学習の環境を整える。

●視覚情報を多めに利用する。

曖昧な表現を理解することが苦手

抽象的な概念や推論といった想像力が弱く、見通しが立たないと不安を強く感じる傾向にあります。「20ページまで終わらせよう」というように具体的に数字を盛り込むと伝わりやすいです。時間で伝えるときは、予定通りにいかないとパニックになることがありますので、「だいたい5分くらいね」と少しだけ猶予を入れた表現をしてもかまいません。

感覚過敏を持っている方も多い

聴覚過敏がある場合には静かな環境を用意したり、イヤーマフなどを使ってもよいでしょう。話しかけるときも大声では話さず、穏やかに話すことを心がけてみてください。また、感覚過敏や睡眠の異常から疲れやすい傾向もあります。無理をさせず、適宜休憩を入れるなどの工夫もしましょう。睡眠の異常に関してはメラトニンなどが効果的な場合もあります。こちらに関してはまずはクリニックの医師などにご相談ください。また環境の変化に対して非常に敏感です。学習環境は大きく変えないように工夫するとよいでしょう。

視覚認知優位の方が多い

耳で聞いたことより、目で見たものの方が理解しやすい為、できるだけ絵や記号など視覚的な要素を取り入れた学習を心がけるとよいでしょう。

注意欠陥多動性障害(ADHD)のお子さん

<対策>

●刺激の少ない環境を用意する。

●視覚情報を多めに利用する。

●短い時間で区切る。

●内容を変えて飽きないようにする。

●やることリストを作る。

注意力が散漫になりやすい

色々な刺激に反応してしまい、注意力が散漫になりやすいです。周囲の刺激を減らすような環境調整を心がけてください。教室では、教師や黒板の近くに座るとよいでしょう。家庭では学習机には今から学習するもの以外はなるべく置かないようにしたり、机の前はなにもない壁にするなどの工夫をしてみてください。

視覚認知優位の方が多い

耳で聞いたことより、目で見たものの方が理解しやすい為、できるだけ絵や記号など視覚的な要素を取り入れた学習を心がけるとよいでしょう。

集中力が長く続かなかったり、飽きやすい方が多い

短い時間で区切ったり、少ない量で区切ったりして、短い集中を繰り返すことが有効です。また、飽きないように内容を変えるなどの工夫も有効です。

計画の管理などが苦手

頭の中だけでは整理できずに、どこまでやればいいか何をやるべきか分からなくなってしまいます。やることをリストにして優先順位をつけ、それを書き出して見えるところに貼っておくとよいでしょう。

限局性学習障害/学習障害(SLD/LD)に関しては来月号の後編に続きます。

子育ては一筋縄ではいかないものです。コツを試しているのにうまくいかない、そもそもやる気がないなどのお悩みもあるでしょう。やる気を引き出すコツは、スモールステップで成功体験を積み重ね、いっぱい褒めてあげることです。「できた!」をたくさん作って、どんどん褒めてください。もっと頑張ろう、もっと挑戦してみようという気持ちが生まれやすくなります。

デジタルツールの利用

発達特性のあるお子さんは、耳で聞くよりも目で見る力が強いお子さんが多いです。今は学習アプリや学習動画などデジタル教材がたくさんあります。視覚認知優位の発達特性のあるお子さんにはありがたいことですね。そういったデジタル教材を積極的に使ってあげるのも有効です。デジタルツールに関しての注意事項などもありますので、どうか後編も参考になさってください。

文責:毛利由佳